横浜サイエンスフロンティア高校とは

横浜サイエンスフロンティア高校は、神奈川県横浜市鶴見区に位置する公立高校です。2009年に開校した比較的新しい学校ですが、理数教育に特化したカリキュラムと最先端の教育環境により、県内でも屈指の進学校として注目を集めています。文部科学省からスーパーサイエンスハイスクール(SSH)の指定を受けており、科学技術系人材の育成に力を入れています。

学校の基本情報とアクセス

横浜サイエンスフロンティア高校は、JR鶴見駅からバスで約15分、または京急生麦駅から徒歩20分程度の場所に位置しています。2009年の開校以来、神奈川県が掲げる「未来を創造する科学技術人材の育成」という理念のもと、独自の教育プログラムを展開してきました。

校舎は最新の設備を備えており、実験室や研究施設が充実しています。特に理科系の実験設備は県内の公立高校の中でも最高水準を誇り、生徒たちは本格的な研究活動に取り組むことができます。敷地面積も広く、のびのびとした環境で学習に集中できる環境が整っています。

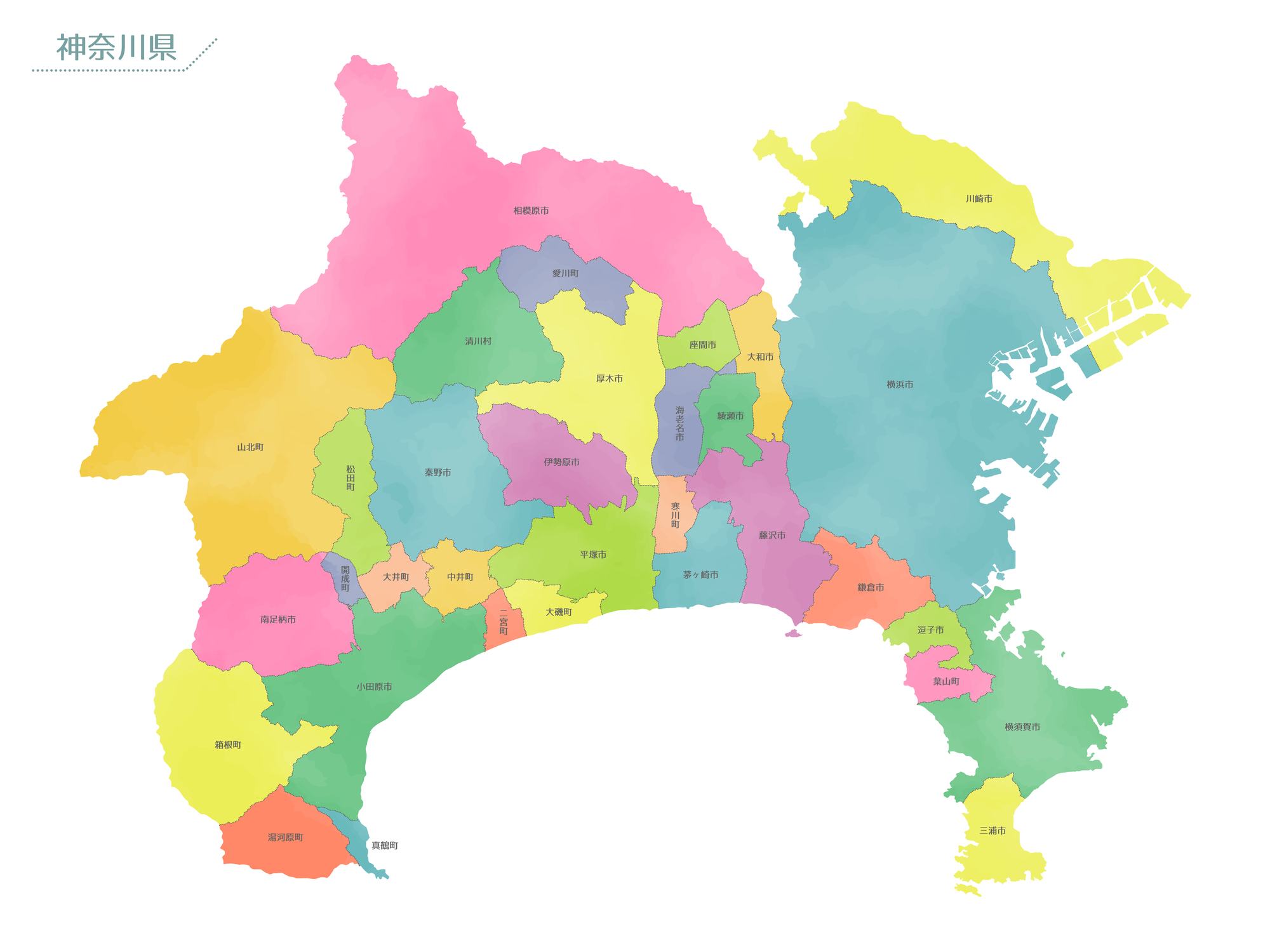

アクセス面では、横浜市内だけでなく川崎市や東京都からも通学する生徒が多く、交通の便も考慮されています。最寄りのバス停からは徒歩数分で到着するため、通学時間を有効活用したい受験生にも適した立地といえます。

定員は1学年240名(6クラス編成)で、男女共学です。全日制普通科ですが、理数系科目に重点を置いたカリキュラムが特徴となっています。

理数教育に特化した公立高校の魅力

横浜サイエンスフロンティア高校の最大の魅力は、公立高校でありながら私立の進学校に匹敵する充実した理数教育プログラムを提供している点です。学校独自の科目である「サイエンスリテラシー」では、科学的思考力や論理的思考力を徹底的に鍛えることができます。

この学校では、大学の研究者や企業の技術者を招いた特別講義が頻繁に行われます。実際に第一線で活躍する専門家から直接学べる機会は、生徒たちの視野を大きく広げ、将来の進路選択にも大きな影響を与えています。例えば、東京大学や東京工業大学、横浜国立大学などの教授による出張講義も定期的に開催されています。

また、理数系科目だけでなく、英語教育にも力を入れているのが特徴です。科学技術の分野で国際的に活躍できる人材の育成を目指し、英語でのプレゼンテーション能力や論文執筆能力も養成します。海外の高校との交流プログラムも充実しており、グローバルな視点を持つ科学者の育成に取り組んでいます。

公立高校であるため、学費が私立と比較して大幅に安いという点も大きなメリットです。質の高い教育を受けながら、経済的な負担を抑えられるため、多くの保護者から支持を得ています。

SSH指定校としての取り組み

横浜サイエンスフロンティア高校は、文部科学省が指定するスーパーサイエンスハイスクール(SSH)として、先進的な理数教育に取り組んでいます。SSH指定校は全国でも限られた学校のみが選ばれる名誉ある制度で、国からの予算補助を受けながら独自の教育プログラムを実施できます。

具体的な取り組みとしては、1年次から始まる課題研究があります。生徒一人ひとりが興味のあるテーマを設定し、仮説を立てて実験や調査を行い、その結果をまとめて発表します。この過程で科学的な研究手法を身につけ、論理的思考力やプレゼンテーション能力を磨いていきます。優秀な研究は全国のSSH生徒研究発表会で発表される機会もあり、生徒たちの大きなモチベーションとなっています。

また、大学や研究機関との連携も積極的に行われています。横浜国立大学、東京工業大学、理化学研究所などの最先端の研究施設を訪問し、実際の研究現場を見学する機会が設けられています。これにより、教科書だけでは学べない生きた科学に触れることができます。

さらに、SSH予算を活用した最新の実験機器の導入により、高校レベルを超えた高度な実験も可能になっています。DNAの抽出や遺伝子解析、精密な化学分析など、大学レベルの実験を高校生のうちから体験できるのは大きな強みです。

偏差値と入試難易度

横浜サイエンスフロンティア高校の入試は、神奈川県内でもトップクラスの難易度を誇ります。毎年多くの優秀な受験生が志望するため、十分な準備と対策が必要です。偏差値や倍率、合格のボーダーラインなど、受験を検討する上で知っておくべき基本的な情報をしっかりと理解することが合格への第一歩となります。

最新の偏差値データ

横浜サイエンスフロンティア高校の偏差値は、2024年度入試データで68~70程度とされています。これは神奈川県内の公立高校の中では湘南高校、横浜翠嵐高校に次ぐレベルで、県立柏陽高校や県立横浜平沼高校と同等かそれ以上の難易度です。

偏差値68という数字は、模擬試験を受験した生徒全体の上位約7~8%に入る必要があることを意味します。したがって、地域の中学校で常に上位にいる生徒でなければ合格は難しいといえます。特に数学と理科の学力が重視される学校なので、これらの科目で高得点を取れる力が求められます。

神奈川全県模試や臨海模試などの模擬試験では、偏差値65以上を安定して取れることが一つの目安になります。また、内申点も重要な評価要素となるため、偏差値だけでなく日頃の定期テストや提出物もしっかりと取り組む必要があります。

近年の傾向として、理数系に強い生徒が多く集まるため、数学や理科の問題で差がつきにくくなっています。そのため、英語や国語、社会といった文系科目でも高得点を取れる総合的な学力が求められるようになってきました。

神奈川県内でのランキング

神奈川県の公立高校ランキングにおいて、横浜サイエンスフロンティア高校は常に上位5位以内にランクインしています。最難関の横浜翠嵐高校、湘南高校に続く位置づけで、柏陽高校、厚木高校と並ぶ県内トップレベルの進学校として認識されています。

特筆すべきは、開校からわずか15年程度という短期間でこれほどの評価を得ている点です。伝統校が多い神奈川県の公立高校の中で、新設校でありながらこの位置を確立したのは、充実した教育内容と高い進学実績が評価されているためです。

理系志望の受験生の間では、横浜翠嵐高校に次ぐ第二志望校として選ばれることも多く、理数系に特化した教育を受けたい生徒にとっては最適な選択肢の一つとなっています。一方で、理系に興味がない生徒や文系志望の生徒には向かない学校でもあるため、自分の適性をよく見極める必要があります。

横浜市内だけでなく、川崎市、鎌倉市、藤沢市など県内広域から優秀な生徒が集まるため、切磋琢磨できる環境が整っています。東京都や千葉県から越境して受験を検討する生徒もいるほど、その教育内容は高く評価されています。

倍率の推移と競争率

横浜サイエンスフロンティア高校の入試倍率は、過去5年間で1.3倍~1.6倍程度で推移しています。神奈川県の公立高校入試は前期後期制度が廃止され、現在は一回のみの募集となっているため、倍率は比較的安定しています。

2024年度入試では募集定員240名に対して約350名が受験し、倍率は約1.46倍でした。つまり、受験生の約3人に1人は不合格となる計算です。この数字からも、十分な準備なしに合格することは難しいことがわかります。

倍率だけを見ると、横浜翠嵐高校や湘南高校ほど高くはありませんが、受験生のレベルが非常に高いため、実質的な競争は非常に厳しいといえます。上位校を目指す生徒が併願先として選ぶケースも多く、合格ラインは年々上昇傾向にあります。

また、特色検査を実施する学校であるため、学力検査だけでなく思考力や応用力を測る試験にも対応する必要があります。単純な暗記だけでは太刀打ちできない問題が出題されるため、早い段階からの対策が重要です。臨海セミナーやSTEPなど、神奈川県の公立高校入試に強い塾では、横浜サイエンスフロンティア高校専用の対策コースを設けているところもあります。

進学実績と卒業生の進路

横浜サイエンスフロンティア高校の進学実績は年々向上しており、開校当初と比較すると国公立大学や難関私立大学への合格者数が大幅に増加しています。理数系に強い学校という特色を活かし、医学部や理工学部への進学者が多いのが特徴です。卒業生の約9割以上が4年制大学に進学しており、進学校としての実績は確固たるものとなっています。

国公立大学への合格状況

2023年度の卒業生(2024年春入学)における国公立大学の合格実績は非常に優秀です。東京大学には2名、東京工業大学には8名、一橋大学には3名が合格しています。また、地元の横浜国立大学には15名以上が合格しており、地域の最難関国立大学への進学実績も安定しています。

旧帝国大学では、東京大学以外にも京都大学1名、東北大学5名、北海道大学4名、大阪大学2名、名古屋大学1名など、全国の最難関国立大学に毎年合格者を輩出しています。理系学部への進学が中心で、特に工学部、理学部、医学部への合格者が多いのが特徴です。

東京医科歯科大学(現・東京科学大学)、横浜市立大学医学部、千葉大学医学部など、医学部医学科への合格者も毎年10名前後います。公立高校から医学部へ進学するのは非常に難しいとされていますが、横浜サイエンスフロンティア高校では充実した理数教育により、医学部受験にも対応できる学力を養成しています。

国公立大学全体での合格者数は毎年100名を超えており、卒業生240名のうち約4割以上が国公立大学に進学している計算になります。これは神奈川県内の公立高校の中でもトップクラスの実績です。早稲田アカデミーや河合塾などの大手予備校でも、横浜サイエンスフロンティア高校の生徒向けの特別カリキュラムが組まれるほど、その学力は高く評価されています。

私立大学の合格実績

私立大学の合格実績も非常に充実しています。早稲田大学には50名以上、慶應義塾大学には40名以上が合格しており、私立大学の最難関である早慶への現役合格率は卒業生の約4割に達します。これは神奈川県内の公立高校の中でもトップレベルの数字です。

上智大学や東京理科大学にもそれぞれ30名以上が合格しており、MARCH(明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学)には合計で200名以上が合格しています。ほとんどの生徒が複数の難関私立大学に合格しており、選択肢の幅が広いのが特徴です。

理工系学部への進学が中心ですが、近年は経済学部や法学部などの文系学部へ進学する生徒も増えてきています。サイエンスフロンティア高校で培った論理的思考力や分析力は、文系の学問においても大きな強みとなるため、文系学部でも優秀な成績を収める卒業生が多いようです。

また、薬学部や農学部、看護学部など、医療・健康科学系の学部への進学者も多く見られます。明治薬科大学、東京薬科大学、北里大学薬学部など、薬学系の難関大学への合格者も毎年多数輩出しています。栄光ゼミナールや湘南ゼミナールなどの神奈川県内の大手塾では、横浜サイエンスフロンティア高校の生徒向けに、大学受験を見据えた高校部のコースも充実しています。

理系学部への進学傾向

横浜サイエンスフロンティア高校の卒業生の約75%が理系学部に進学しています。これは学校の教育方針が理数系に特化していることの表れであり、入学時から理系を志望する生徒が集まっていることも影響しています。

最も人気が高いのは工学部で、全体の約30%の生徒が選択しています。機械工学、電気電子工学、情報工学、化学工学など、多様な分野に進学しており、それぞれの興味や適性に応じた進路選択ができています。東京工業大学や横浜国立大学の工学部は特に人気が高く、毎年多くの合格者を出しています。

次に多いのが理学部で、約15%の生徒が選択しています。物理学科、化学科、生物学科、数学科など、純粋な理学研究を志す生徒が多いのも特徴です。SSH指定校として課題研究に取り組んだ経験が、大学での研究活動への興味につながっているケースが多いようです。

医学部医学科を志望する生徒も毎年一定数おり、約5~7%の生徒が医学部を目指しています。横浜市立大学医学部、東京医科歯科大学(現・東京科学大学)、千葉大学医学部、筑波大学医学群などへの合格実績があります。医学部受験には非常に高い学力が必要ですが、横浜サイエンスフロンティア高校の充実したカリキュラムと、個別指導塾エルフ学院や医学部専門予備校メディカルラボなどの専門塾のサポートにより、毎年安定して合格者を輩出しています。

入試科目と試験内容

横浜サイエンスフロンティア高校の入試は、神奈川県公立高校共通の学力検査に加えて、学校独自の特色検査が実施されます。合格するためには、両方の試験で高得点を取る必要があります。特に特色検査は難易度が高く、十分な対策が必要です。各試験の特徴を理解し、効果的な学習計画を立てることが合格への近道となります。

特色検査の特徴と対策

横浜サイエンスフロンティア高校の特色検査は、思考力・判断力・表現力を測る試験です。試験時間は60分で、記述式の問題が中心となります。数学的思考力や科学的リテラシーを問う問題が多く出題され、単純な知識の暗記だけでは対応できない内容となっています。

具体的には、与えられたデータやグラフを分析して考察する問題、実験結果から仮説を立てて検証する問題、複数の資料を読み取って論理的に説明する問題などが出題されます。例えば、「地球温暖化に関するデータを分析し、その原因と対策を科学的根拠に基づいて論じなさい」といった総合的な思考力を問う問題が特徴的です。

対策としては、まず過去問を徹底的に研究することが重要です。過去5年分程度の問題を繰り返し解き、出題傾向や解答のパターンを把握します。また、新聞の科学欄やサイエンス雑誌を読む習慣をつけ、最新の科学トピックに触れておくことも有効です。

神奈川県内の塾では、特色検査に特化した対策講座を開設しているところも多くあります。臨海セミナーの「特色検査対策コース」、STEPの「トップ校特訓」、湘南ゼミナールの「特色対策ゼミ」などが代表的です。これらの講座では、思考力を鍛える訓練や記述問題の書き方指導が行われ、多くの合格者を輩出しています。

学力検査の配点と重要科目

神奈川県公立高校入試の学力検査は、英語・数学・国語・理科・社会の5教科で実施されます。各教科100点満点で、合計500点満点です。横浜サイエンスフロンティア高校では、この学力検査の配点比率が高く設定されており、基礎学力の充実が合格の必須条件となります。

特に重要なのは数学と理科です。横浜サイエンスフロンティア高校は理数系に特化した学校のため、これらの科目で高得点を取ることが求められます。数学では、関数、図形の証明、確率などの応用問題で差がつきやすいため、十分な演習が必要です。神奈川県の数学の問題は全国的にも難易度が高いことで知られており、90点以上を取るには相当な実力が必要です。

理科も同様に、計算問題や記述問題での得点力が重要です。物理・化学・生物・地学の各分野をバランスよく学習し、実験の原理や結果の考察ができる力を養います。特に、実験器具の使い方や化学反応式、物理の計算問題などは確実に得点できるようにしておく必要があります。

英語も重要な科目です。長文読解の配点が高く、速読力と正確な読解力が求められます。また、英作文やリスニングも出題されるため、4技能をバランスよく伸ばす必要があります。創英ゼミナールの「英語4技能コース」や、個別指導塾トライの「英検対策コース」などを活用し、総合的な英語力を高めることが効果的です。

面接・調査書の評価ポイント

横浜サイエンスフロンティア高校の入試では、面接は実施されません。したがって、学力検査と特色検査、そして調査書(内申点)の総合評価で合否が決まります。この点は受験生にとって重要な情報です。

調査書の評価は、中学3年間の成績が対象となります。神奈川県の公立高校入試では、2年生の成績と3年生の成績が2倍の比重で計算され、内申点として評価されます。具体的には、2年生の9教科×5段階評価=45点満点、3年生の9教科×5段階評価×2=90点満点で、合計135点満点となります。

横浜サイエンスフロンティア高校を目指すなら、最低でも内申点120点以上(9教科平均4.4以上)は確保したいところです。特に数学と理科では5を取ることが望ましく、その他の科目でも4以上を維持する必要があります。実技科目(音楽・美術・保健体育・技術家庭)も同じ配点なので、決して疎かにできません。

内申点を上げるためには、定期テストでの高得点はもちろん、提出物の期限厳守、授業態度の向上、小テストでの満点など、日々の積み重ねが重要です。また、定期テスト前には計画的に学習を進め、苦手科目を克服する努力も必要です。個別指導塾の明光義塾や個別教室のトライなどでは、定期テスト対策に特化したコースもあり、内申点アップに効果的です。

合格に必要な学力と対策方法

横浜サイエンスフロンティア高校に合格するには、高い学力と計画的な受験対策が不可欠です。偏差値や内申点の目安を理解し、科目ごとの学習ポイントを押さえることで、効率的に実力を伸ばすことができます。早い段階から受験を意識した学習習慣を身につけ、着実に力をつけていくことが合格への確実な道となります。

内申点の目安と確保方法

横浜サイエンスフロンティア高校の合格者の平均内申点は、135点満点中120点~125点程度です。これは9教科平均で4.4~4.6に相当します。したがって、ほぼ全ての教科で4以上を取り、主要5教科では5を多く取る必要があります。

内申点を確保するための最も重要なポイントは定期テストです。各学期の中間・期末テストで高得点を維持することが、内申点アップの基本となります。目安としては、主要5教科では平均90点以上、実技4教科でも80点以上を目指したいところです。中学校によって難易度は異なりますが、学年順位で常に上位10%以内に入ることを目標にします。

提出物も内申点に大きく影響します。ワークやノート、レポートなどは必ず期限内に提出し、丁寧に取り組むことが重要です。提出物の評価は、単に出せばよいというものではなく、内容の充実度や丁寧さも評価されます。特に理科の実験レポートや社会の調べ学習などは、詳しく調べて考察を書くことで高評価につながります。

授業態度も見逃せない要素です。積極的に発言する、質問をする、グループ活動に協力的に参加するなど、学習意欲を示すことが大切です。また、遅刻や欠席を極力避け、授業に集中して取り組む姿勢を見せることも重要です。個別指導Axisや森塾などの地域密着型の塾では、学校の進度に合わせた定期テスト対策を行っており、内申点対策に強いと評判です。

科目別の学習ポイント

数学は横浜サイエンスフロンティア高校の入試で最も差がつく科目です。基礎的な計算力はもちろん、関数のグラフ、図形の証明、確率などの応用問題を確実に解けるようにする必要があります。特に神奈川県の数学の問題は全国でも難易度が高く、問6以降の問題では思考力を要する問題が出題されます。

数学の対策としては、まず教科書レベルの問題を完璧にマスターすることが基本です。その上で、県立高校入試に対応した問題集を繰り返し解き、様々なパターンの問題に慣れることが重要です。「全国高校入試問題正解」や「神奈川県公立高校入試問題」などを活用し、過去問演習を徹底します。数学専門塾のSAPIXやエルカミノなどでは、難関校受験に特化したハイレベルな指導が受けられます。

理科は、物理・化学・生物・地学の4分野をバランスよく学習する必要があります。特に計算問題(物理の運動、化学の質量計算など)と記述問題(実験の考察など)での得点力が重要です。実験の原理や器具の使い方、化学式や化学反応式なども正確に覚えておく必要があります。

英語は、長文読解力の強化が最優先です。神奈川県の英語の問題は長文の配点が高く、速く正確に読む力が求められます。また、文法問題や英作文も出題されるため、基礎的な文法知識をしっかり固めることも重要です。英検準2級~2級レベルの単語力があると、長文読解で有利になります。個別指導塾スクールIEや英語専門塾のECCなどでは、英語力を総合的に伸ばすカリキュラムが組まれています。

国語と社会も決して軽視できません。これらの科目で確実に点数を取ることで、総合点の底上げができます。国語は読解力と記述力、社会は資料読解力と知識の正確さが問われます。

過去問演習の進め方

過去問演習は、受験対策の中で最も重要な学習方法の一つです。横浜サイエンスフロンティア高校の入試傾向を知り、時間配分や解答の書き方を身につけるために、過去問を徹底的に活用します。

過去問演習を始める時期は、中学3年生の秋頃(10月~11月)が適切です。それまでに中学3年間の学習内容をひと通り終えておき、基礎力を固めておくことが前提となります。過去問演習が早すぎると基礎が不十分で効果が薄く、遅すぎると十分な演習量が確保できないため、このタイミングがベストです。

まずは神奈川県公立高校入試の過去5年分の問題を用意します。書店で購入できる「神奈川県公立高校入試過去問」や、東京学参の「神奈川県公立高等学校」などがおすすめです。最初は時間を気にせず、じっくりと問題を解き、解答解説を丁寧に読んで理解を深めます。

2回目以降は本番と同じ時間配分で解く練習をします。数学50分、英語50分、国語50分、理科50分、社会50分という制限時間内に、見直しの時間も含めて解き終える訓練が必要です。時間配分に慣れることで、本番での焦りを防ぎ、実力を十分に発揮できるようになります。

特色検査の過去問も、少なくとも過去3年分は解いておきたいところです。特色検査は独特の出題形式なので、慣れるまでに時間がかかります。記述問題が多いため、自分の解答を先生や塾の講師に添削してもらい、改善点を見つけることが重要です。臨海セミナーやSTEPでは、特色検査の添削指導に力を入れており、多くの合格者を輩出しています。

過去問で間違えた問題は、必ずノートにまとめて復習します。なぜ間違えたのか、どこで理解が不足していたのかを分析し、同じミスを繰り返さないようにします。この地道な作業が、確実な得点力アップにつながります。

横浜サイエンスフロンティア高校に強い塾選び

横浜サイエンスフロンティア高校に合格するためには、効果的な学習環境を整えることが重要です。独学だけでは対応が難しい特色検査や高度な学力検査に備えて、適切な塾を選ぶことが合格への近道となります。神奈川県内には横浜サイエンスフロンティア高校をはじめとする難関公立高校の合格実績が豊富な塾が多数あり、自分に合った塾を選ぶことで効率的に学力を伸ばせます。

神奈川県内の高校受験対策塾

神奈川県内で横浜サイエンスフロンティア高校の受験対策に強い塾として、まず挙げられるのが臨海セミナーです。神奈川県内に多数の教室を展開し、県内公立高校入試に特化したカリキュラムを提供しています。特に「ESC難関高校受験科」というコースでは、横浜翠嵐高校や湘南高校と並んで横浜サイエンスフロンティア高校を第一志望とする生徒向けの専門クラスがあり、特色検査対策も充実しています。

STEP(ステップ)も神奈川県の難関公立高校受験に強い塾として知られています。少人数制のクラス編成で、一人ひとりの学力に応じた指導が受けられます。「トップ校特訓」というコースでは、横浜サイエンスフロンティア高校を含む県内トップ校を目指す生徒が集まり、ハイレベルな授業が展開されています。特に数学と理科の指導に定評があり、思考力を鍛える問題演習が豊富です。

湘南ゼミナールも神奈川県内で実績のある塾の一つです。「難関高受験コース」では、横浜サイエンスフロンティア高校の合格を目指す生徒向けに、学力検査と特色検査の両方に対応したカリキュラムが組まれています。模擬試験も充実しており、自分の実力を客観的に把握しながら学習を進められます。

栄光ゼミナールは首都圏全体に展開する大手塾ですが、神奈川県内の教室では県立高校入試に特化したコースも用意されています。特に横浜市内の教室では、横浜サイエンスフロンティア高校を志望する生徒が多く、情報交換もしやすい環境です。また、自習室が充実しており、授業以外の時間も集中して学習できる点が魅力です。

個別指導と集団指導の選び方

塾を選ぶ際に悩むのが、集団指導と個別指導のどちらを選ぶかという点です。それぞれにメリットとデメリットがあり、自分の学習スタイルや現在の学力レベルに応じて選択する必要があります。

集団指導のメリットは、競争環境の中で切磋琢磨できることです。同じ目標を持つ仲間と一緒に学ぶことで、モチベーションを維持しやすく、自分の立ち位置も把握しやすくなります。また、授業のペースが一定なので、計画的に学習を進められます。臨海セミナーやSTEP、湘南ゼミナールなどの集団指導塾では、クラス分けテストによって学力別のクラスが編成されるため、自分のレベルに合った授業を受けられます。

一方、個別指導は自分のペースで学習できる点が最大の魅力です。苦手科目や苦手単元に集中して取り組めるため、効率的に弱点を克服できます。また、授業の日時を柔軟に設定できるので、部活動との両立もしやすくなります。個別教室のトライ、明光義塾、個別指導Axisなどは、神奈川県内で実績のある個別指導塾です。

おすすめの方法は、集団指導と個別指導を併用することです。基本的には集団指導塾で全体的な学力を伸ばし、苦手科目や特定の単元については個別指導塾で補強するという使い分けが効果的です。例えば、数学が得意で英語が苦手な生徒の場合、集団指導塾で数学と理科を学び、個別指導塾で英語を重点的に学ぶといった方法が考えられます。

また、学習段階によって使い分ける方法もあります。中学1~2年生のうちは個別指導で基礎を固め、中学3年生になってから集団指導塾の難関校受験コースに切り替えるというパターンも有効です。森塾やスクールIEなどは、個別指導から集団指導への移行サポートも行っています。

オンライン塾の活用法

近年、オンライン塾の選択肢も増えており、効果的に活用することで学習効率を高められます。特に地理的な制約がなく、全国の優秀な講師の授業を受けられる点が大きなメリットです。

スタディサプリは、月額2,178円という低価格で、質の高い映像授業が見放題になるサービスです。神奈川県公立高校入試に対応した講座もあり、基礎固めから応用まで幅広くカバーしています。自分のペースで繰り返し視聴できるため、苦手単元の克服に最適です。部活動で忙しい生徒や、塾への通学時間を節約したい生徒に向いています。

東進オンライン学校は、東進ハイスクールの映像授業をオンラインで受講できるサービスです。中学生向けのコースでは、基礎から応用まで体系的に学べるカリキュラムが用意されており、横浜サイエンスフロンティア高校を目指す生徒にも対応しています。確認テストも充実しており、理解度を確認しながら進められます。

Z会の通信教育は、難関校受験に強いことで知られています。添削指導が丁寧で、記述問題の対策に効果的です。特に特色検査のような思考力を問う問題への対応力を養うのに適しています。自宅で計画的に学習できる自己管理能力のある生徒に向いています。

オンライン個別指導も選択肢の一つです。トライのオンライン個別指導教室や、Axisオンラインなどは、マンツーマンでの指導をオンラインで受けられます。通学時間がかからず、効率的に学習できる点が魅力です。特に地方在住で近くに適切な塾がない場合や、深夜帯に学習したい場合に便利です。

オンライン塾を活用する際の注意点は、自己管理が求められることです。対面授業と比べてサボりやすい環境なので、強い意志と計画性が必要です。保護者のサポートや、定期的な学習状況の確認も重要になります。

学校生活とカリキュラムの特徴

横浜サイエンスフロンティア高校での3年間は、単なる受験勉強だけでなく、科学的思考力や国際的視野を養う充実した時間となります。SSH指定校ならではの特別なプログラムや、最先端の研究に触れる機会が豊富に用意されており、将来の進路選択に大きな影響を与える経験ができます。勉強と部活動、学校行事のバランスも良く、充実した高校生活を送れる環境が整っています。

サイエンスリテラシーの授業内容

横浜サイエンスフロンティア高校の最大の特徴は、学校独自の科目である「サイエンスリテラシー」です。この科目は週2~3時間設定されており、1年生から3年生まで継続して学びます。科学的思考力、論理的思考力、問題解決能力を総合的に養成することを目的としています。

1年生では、科学的な探究の基礎を学びます。実験の計画立案、データの収集と分析、結果の考察、レポートの書き方など、研究活動の基本的なスキルを身につけます。例えば、身近な現象を科学的に説明する実験を行い、なぜそうなるのかを論理的に考察します。グループワークも多く取り入れられており、他者と協力しながら課題に取り組む力も養われます。

2年生では、より高度な課題研究に取り組みます。生徒一人ひとりが興味のあるテーマを設定し、仮説を立てて実験や調査を行います。物理、化学、生物、地学、数学、情報など、幅広い分野から自由にテーマを選べます。例えば、「植物の成長と光の波長の関係」「AIによる画像認識の精度向上」「地域の気候変動の分析」など、生徒たちは創意工夫を凝らした研究に取り組んでいます。

3年生では、2年生で行った研究をさらに深め、論文としてまとめます。研究成果は校内の発表会で披露され、優秀な研究は全国のSSH生徒研究発表会や各種科学コンテストで発表する機会も得られます。過去には、日本学生科学賞や科学の甲子園などで入賞した生徒もいます。

この授業を通じて養われる能力は、大学での研究活動や社会に出てからの問題解決に直結します。東京大学や東京工業大学などの難関大学に進学した卒業生からも、「サイエンスリテラシーで学んだことが大学の研究で役立っている」という声が多く聞かれます。

部活動と学校行事

横浜サイエンスフロンティア高校は進学校でありながら、部活動も盛んです。約80%以上の生徒が何らかの部活動に所属しており、勉強と部活動の両立を実現しています。文化部、運動部ともに多彩な選択肢があり、自分の興味に応じた活動ができます。

文化部では、科学部やロボット部、天文部など、理系の学校らしい部活が充実しています。科学部は各種科学コンテストで優秀な成績を収めており、全国大会への出場実績もあります。ロボット部はロボカップジュニアなどの大会に参加し、プログラミングや機械工学の知識を実践的に学んでいます。吹奏楽部や演劇部、美術部なども活発に活動しており、文化祭での発表は見応えがあります。

運動部も充実しており、サッカー部、バスケットボール部、陸上競技部、テニス部、バドミントン部などがあります。県大会に出場する部もあり、文武両道を実現している生徒も多くいます。週5日程度の活動が一般的で、定期テスト前は部活動が休みになるなど、学業とのバランスが考慮されています。

学校行事も充実しています。文化祭(鶴翔祭)は9月に開催され、各クラスの出し物や部活動の発表、研究成果の展示などが行われます。クラス全員で協力して準備を進める過程は、良い思い出となります。体育祭は6月に開催され、クラス対抗で様々な競技が行われます。応援合戦も盛り上がり、学年を超えた交流の場となっています。

修学旅行は2年生の秋に実施され、近年は京都・奈良方面や北海道などが選ばれています。歴史的な文化財を見学したり、自然環境について学んだりと、教育的な意義も重視されています。また、SSH関連の行事として、大学や研究機関への見学会、著名な研究者による特別講演会なども定期的に開催されています。

国際交流プログラム

横浜サイエンスフロンティア高校は、グローバルな視点を持つ科学技術人材の育成を目指しており、国際交流プログラムも充実しています。海外の高校との交流や、英語でのプレゼンテーション機会など、国際的な視野を広げる機会が豊富に用意されています。

代表的なプログラムとして、オーストラリアやアメリカの姉妹校との交流があります。毎年、希望者を対象に2週間程度の海外研修が実施され、現地の高校で授業を受けたり、ホームステイを体験したりします。英語でコミュニケーションを取りながら、異文化を体験することで、語学力だけでなく国際感覚も養われます。

また、海外の生徒が横浜サイエンスフロンティア高校を訪問するプログラムもあります。留学生を受け入れ、一緒に授業を受けたり、日本文化を紹介したりすることで、相互理解を深めます。英語を使う実践的な機会となり、多くの生徒にとって貴重な体験となっています。

SSH関連の国際交流として、海外の科学系高校との共同研究プロジェクトも実施されています。オンラインで情報交換をしながら、共通のテーマについて研究を進め、その成果を英語で発表します。こうした活動を通じて、科学の分野で国際的に活躍するための基礎が築かれます。

校内でも、英語によるプレゼンテーション大会や、外国人講師による科学講座など、英語に触れる機会が多く設けられています。大学受験でも英語は重要な科目ですが、それ以上に将来グローバルに活躍するための実践的な英語力を身につけられる環境が整っています。卒業生の中には、海外の大学に進学したり、国際的な研究プロジェクトに参加したりする人も増えています。

コメント